無印良品の福缶にも採用されている、千葉県長生郡の伝統工芸

千葉県長生郡長南町で約150年作り続けられている上総芝原人形の「縁起物展」に行って来ました。

芝原人形の歴史

郷土人形は江戸時代の初期、京都の伏見稲荷神社周辺で始まったそうです。その門流は江戸初期から明治初期に至る約二百八十年間、北は青森から南は沖縄まで全国各地に広まって定着して来ました。

芝原(しばら)人形もまたその中のひとつです。

振るとカラカラと音がする素朴なお人形

芝原人形は、粘土板を抜き型にいれ、取り出して乾燥、ニ昼夜かけて八百五十度で素焼きをし、胡粉をかけ群青や朱などの泥絵の具で色彩して作るそうです。振るとカラカラと音がすることから石ころ雛と言われ長生地方のひな祭りに飾られるようになった素朴で温かな土人形です。

芝原人形はお雛様から干支まで、およそ三百種類

種類は三月の雛人形として内裏雛(だいりびな)裃雛(かみしもびな)明治風俗、動物、5月の節句人形として加藤清正、義経などの武者、金太郎、桃太郎、縁起物として福助、七福神、天神、招き猫、干支などを合わせておよそ三百種類もあるそうです。

新作続々追加!オーディオブック聴くなら – audiobook.jp

「縁起物展」は4代目 千葉惣次先生の工房で開催しています。

現在は四代目、千葉惣次先生が芝原人形を作っていらっしゃいます。「縁起物展」は千葉先生の工房「草の子窯」で開催されていました。三代目が亡くなり、一時途絶えてしまいましたが、陶芸家の千葉先生が芝原人形を復元し、四代目を継承されたそうです。

2023年の「縁起物展」の期間は12月15日〜24日

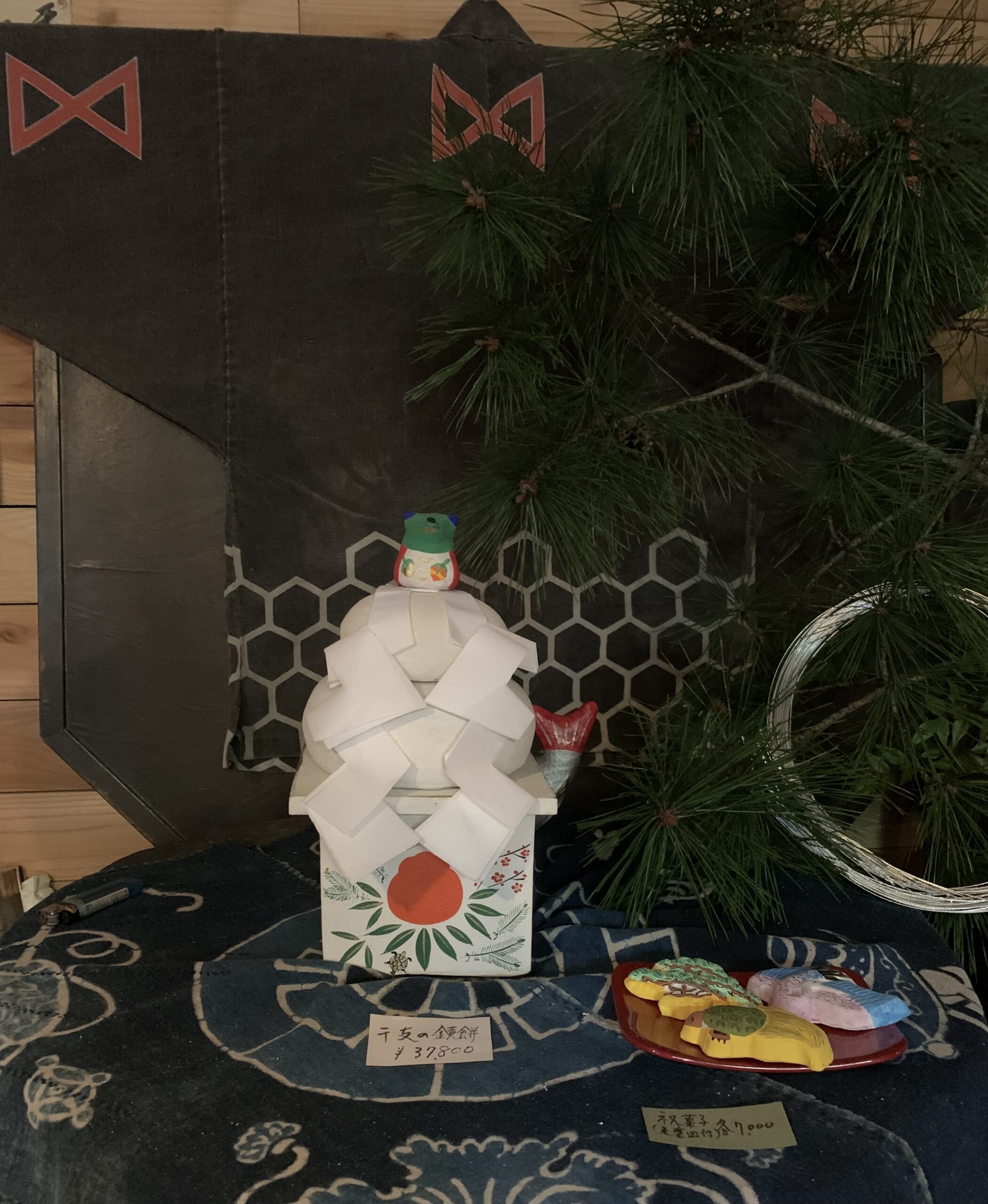

2023年の「縁起物展」の期間は12月15日〜24日まで10日に渡り開催されておりました。作品を鑑賞できるだけではなく、気に入った作品は購入することができるそうです。

工房の中には沢山の古民具が飾られていました。

工房の入り口を入ると、まず壁に飾られたお札などの紙物が目に入ります。明るさを落とした室内には、壁一面に飾られた古民具が素敵です。古民具は、千葉先生が全国各地を巡り何年もかけ集められたそうです。沖縄だけはまだ行っていらっしゃらないんだとか。生活に欠かせない古民具も、代が代わり、古い家は住む人がいなくなり、大切にしまわれていた民具も家が壊される時に処分されてしまったりと、今ではなかなか手に入らなくなってしまったそうです。

時代の流れとともに、どんどん新しいもの、便利なものにとって変わり、古き良き時代のものが無くなっていくのは寂しいものがありますね。先生のお話を聞きながらそんな事を感じました。

今年と来年の干支をリリーフにした和紙タペストリーが華やかです。

天井には大きな太い梁が渡され、カットワークを施された紙のタペストリーが揺れていました。タペストリーは奥様の作品です。2023年の卯年の透かし模様と、2024年の辰年の透かし模様が並んで飾られ白い和紙の明るさが、室内に光を届けているようでした。

鮮やかな色彩の芝原人形は色とりどりの小さな明かりが灯っているように飾られており、古い家具や古民具と相まってより一層の魅力が感じられました。

展示会の最終日で作品もだいぶ少なくなっていましたが、どれを購入しようか悩みに悩みお気に入りを見つけるのも楽しいです。

作品は小さなものはひとつの人形を五つくらい作るんだとか、友達はたぬきの芝原人形を買い求め、私は米俵とネズミの人形と、お姫さまが子犬を抱いているお人形を選びました。奥様がひとつひとつ綺麗な薄紙に包んでくださり小箱に入れてくださいました。嬉しいな。さっそくお部屋に飾りました。

3月末〜4月にかけて「春の人形展」が開催されるそうなので、次回は早めに伺って、沢山作品を見せて頂こうと思っています。

コメント